로빈슨 크루소를 생각하며, 술을

취해도 쉽게 제 마음을 드러내지 못하는 우리는

오랜만이라며 서로 눈빛을 던지지만

어느새 슬그머니 비어버린 자리들을 세며

서로들 식어가는 것이 보인다

가슴 밑바닥에서 부서지는 파도

저마다 물결 속으로 떠내려가는 것을 느낀다

오갈 데 없는 사람들 사이의 한 섬,

그 속에 갇힌 한 사람을 생각한다

외로움보다 더 가파른 절벽은 없지

살다 보면 엉망으로 취해 아무 어깨나 기대

소리 내서 울고 싶은 그런 저녁이 있다

어디든 흘러가고 싶은 마음이 발치에서

물거품으로 부서져가는 것을 본다

점점 어두워오는 바다로 가는 물결

무슨 그리움이 저 허공 뒤에 숨어 있을까

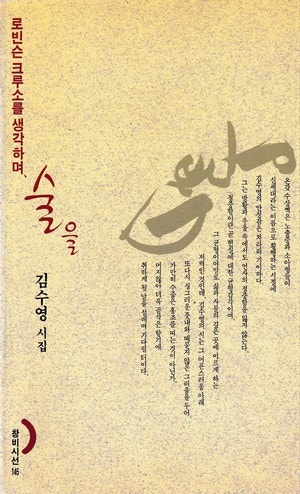

# 김수영, 같은 제목의 시집 (창비, 1996)

...

'절망'과 '희망' 사이의 한 섬 :

사회주의 리얼리즘의 거장이요 러시아 형식주의의 '낯설게 하기'를 대중들한테도 널린 알린 유명 작가인 베르톨트 브레히트의 시집 <살아남은 자의 슬픔>에서 가장 자주 인용돼 온 시들 중 하나가 아마도 '서정시를 쓰기 힘든 시대'였던 것 같습니다. "꽃피는 사과나무에 대한 감동과 / 엉터리 화가에 대한 경멸이" 시인의 가슴 속에서 다투고 후자가 시를 쓰게 한다고 술회한 이 작품의 정서보다는 '어떻게'보다 더 '무엇을' 강조한 메시지를 더 많이 읽었던 기억도 납니다.

또 다른 의미에서의 '서정시를 쓰기 힘든 시대'를 견뎌내고 있는 세월입니다. 이는 정치적 풍파가 아니라 오히려 시단 내 풍경과도 더 밀접한 연관이 있을진대, 그건 아마도 "시란 무엇인가?"에 대한 지나친 획일화 경향을 경계하는 몸짓의 일부일 수도 있겠고 또 아니면 문단권력 전반에 관한 항거의 일종일 수도 있겠습니다.

더 이상 시를 써서는 밥을 벌어먹기도 불가능해진 세상이 된 마당에 굳이 SNS 세계의 인플루언서나 되었다며, 무슨 무슨 시창작 프로그램 따위로 습작생들 돈이나 챙기고 있다며, 모 대학 강단에서 짐짓 시론을 팔고 심사위원으로 유사품과 모조품이나 양산한다며 손가락질을 해봐도 그건 시기와 부러움으로 치부될 뿐이고...

꼬우면 등단을 해라, 꼬우면 유명세를 얻어라, 그러려면 비주얼도 필수이고 인스타는 더더욱 필수지, 하며 후배들한테 가르치는 이 민망한 '처세술'을 한참 고민해 본 적도 있습니다. 시인이 갖는 자괴감의 일종이란 대개 이런 류의 것이기 십상입니다.

다시 김수영 시집을 꺼내듭니다. 이번에는 그의 데뷔시집입니다.

섬세한 감각과 유려한 문체로도 사랑을 받을만한 시인인데, 최근 들어 그의 후속작을 아예 지켜볼 수조차 없게 된 점은 심히 유감스럽습니다. (한때 한겨레신문사에서도 월급쟁이 생활을 한 것으로 알려졌는데, 가장 최근까지는 출판 기획자로 약 100여 권의 책들을 엮어냈다는 게 교보문고에서 밝혀둔 저자정보의 전부니까요.)

"드러내지 못하는" 마음들이 "서서히 식어가는 것이 보인다"면 그보다 더 슬픈 일이 또 어디 있겠냐만은, "사람들 사이의 한 섬"은 정현종의 그것과도 유사함에도 그리움이 아닌 "외로움"의 이미지로 와닿습니다. "소리 내서 울고 싶은" 또 "어디든 흘러 가고 싶은" 그 마음들은 과연 "물거품"일 뿐인가를 생각해 봅니다. 암흑 속에 숨은 "그리움"은 그저 처연하기만 합니다.

이른바 <전망>이 불투명하거나 불확실할 때, 그것에 대한 기대와 희망이 산산이 부서졌거나 완전히 도려내진 참혹한 상황 앞에서 인간이라는 존재가 취할 수 있는 가장 절실한 본능적 행위는 아마도 이런 류와 맞닿지 않을까 합니다. 속수무책인 경우에라도 그저 '희망'을 대체해버릴 무언가를 찾고 갈구하는 처절한 본능이야말로 인간의 '숙명'이자 '책무'일 수 있겠으며, 어쩌면 그 모든 '아름다움'의 출발점 역시 가장 큰 컨텍스트는 바로 "그리움" 같은 감정, 즉 '사랑'의 일부일 수가 있겠어서입니다.

...