오감을 열어놓은 시인의 발걸음은 넓고 깊게 파노라마처럼 펼쳐진다. 걷다가 때때로 '시대의 정거장'이나 '시대의 강가'에 머물며 서성거리고 귀 기울인다. 그렇게 귀 기울이다 보면 그 찻길과 물길의 내력에 관련되었던 사람들의 안부가 궁금해지는 것은 차라리 자연스럽다. (중략)

-

시인의 말

고되고 길었던 여정의 끝이

마침내 저 너머에 보이는 듯하다.

그러나 나는 안다.

이 여정의 끝에

새로운 시작이 기다리고 있음을.

아마도 역려에 들어

잠시 몸을 누이겠지만

오래지 않아 주섬주섬

다시 여장을 꾸릴 것임을.

그래왔듯이 그 길에서도 나는

계속해서 묻고 사유하고 걸을 것이다.

2023년 가을 삼성동에서

곽효환

-

미륵을 기다리며

타박타박 지친 걸음으로

미륵전에 들었다

언젠가는 올 것이나 당대에는 결코 오지 않을

미륵을 기다리고 기다리며

한 시대를 건너고 한 생을 건넜을

뭇사람들의 그림자

키 큰 미륵불을 모신 삼층 법당에 어른거린다

그 검은 그림자들 사이에서

오기로 했고 올 것이고 오고야 말

그러나 아직 오지 않은

어쩌면 끝내 오지 않을

너를 기다리는

산사에 봄눈 분분히 흩날린다

기다린다는 것은 비워두는 것이고

비워둔다는 것은 기다린다는 것일진대

담박하게 너른 마당을 홀로 지켜온

늙은 산사나무가 기다리는 이는 누구일까

눈 수북이 쌓인 가지마다

맑은 눈물 똑똑 흘리면서

-

입석立石

궁성도 전각도 없는 들판

무심히 흐르는 작은 물길을 사이에 두고

이쪽에는 당신을 닮은 내가

저 너머에는 날 닮은 당신이 있습니다

눈 오고

바람 불고

비 내려도

서로를 닮은 우리는 그렇게 바라만 보다

눈물처럼 뚝뚝 떨어지는

꽃잎을 실은 물줄기가

우리 사이를 적시고 흐르는

달빛 사무치는 어느 봄밤

나는 물길 건너 당신에게 가고

당신은 들길을 지나 내게 옵니다

그렇게 다시 우리는 마주보고

서로를 그리워합니다

우리는 그랬습니다

표정도 미동도 없이 그저 서 있을 수밖에 없는

눈과 코와 귀와 입이 닳고 해어진 어느 날

지쳐 쓰러져 흙더미에 파묻힌 당신과 나를

다시 일으켜 세울 이는 어디에 계신가요

-

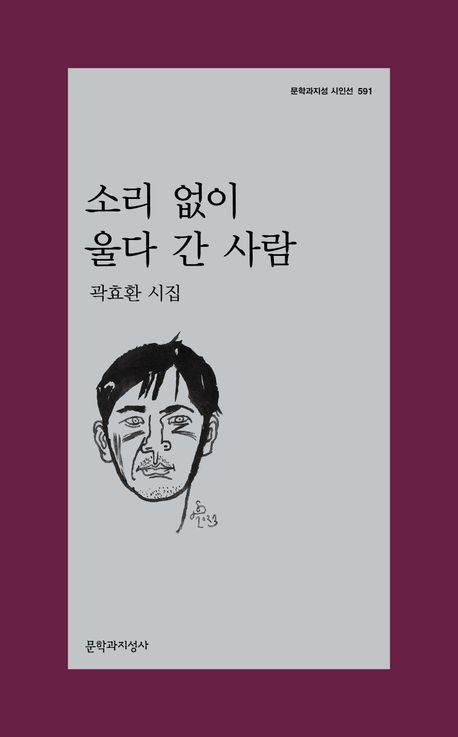

* 곽효환, "소리 없이 울다 간 사람" (문지, 2023)

-

:: 메모 ::

오지도 않을 바람을 맞고자

무심한 발걸음을 계속하는 한 나그네가 있다

나그네가 묵을 방은 어디인가