시간들

침묵에 대하여 묻는 아이에게 가장 아름다운 대답은 침묵이다

시간에 대하여도 그렇다

태백산으로 말라죽은 나무들을 보러 갔던 여름이 있었지요

그때 앞서 걷던 당신의 뒷모습을 보면서 당신만큼 나이가 들면 나는 당신 같은 사람이 되고 싶다 하였습니다

이제 내가 그 나이만큼 되어 시간은 내게 당신 같은 사람이 되었냐고 묻고 있습니다 나는 대답을 할 수 없어 말라죽은 나무 옆에서 말라죽어가는 나무를 쳐다보기만 합니다

그러는 사이 바람은 안개를 부려놓았고 열일곱 걸음을 걸어가도 당신은 보이지 않습니다 당신의 시간을 따라갔으나 나의 시간은 그곳에 당도하지 못하였습니다

당신은, 당신은 수수께끼 당신에 대하여 묻는 내게 가장 아름다운 대답인 당신을 침묵과 함께 놓아두고 죽은 시간

열일곱 걸음을 더 걸어와 다시 말라죽은 나무들을 보러 태백에 왔습니다 한때 간곡하게 나이기를 바랐던 사랑은 인간의 일이었지만 그 사랑이 죽어서도 나무인 것은 시간들의 일이었습니다

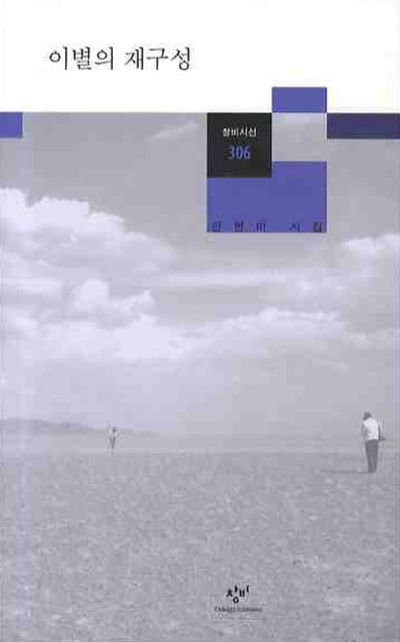

* 안현미, 이별의 재구성 (창비, 2009)

...

침묵의 시간들 앞에 놓인 인연의 가파른 미래 :

안현미 시집을 오랜만에 꺼내듭니다. <문학동네>를 통해 데뷔했으며, 이미 한 차례 시집을 냈던 그가 창비에서 낸 두 번째 시집이기도 하죠. (사실 그가 속한 '불편' 동인 역시 김경주, 김민정 등과 같이 막강한 화력들을 보유했기도 한 집단이고요.)

2010년 신동엽창작상을 수상하기도 한 이 시집에서 제가 꺼낸 한 편은 '시간들'입니다. 철 지난 옛 인연을 추억하는 일만큼 스산한 감정이 들 때가 또 있을까요... 시에서 보여준 정서는 그 스산함을 밋밋한 슬픔으로, 아스라한 그리움으로, 어눌한 '전망'으로도 대체하려는 노력으로도 읽힙니다. 삶은 대체로 늘 버겁습니다.

"침묵에 대"한 "가장 아름다운 대답은 침묵"이며 "당신 같은 사람이 되고 싶다" 한 나도 "대답을 할 수 없"는 시간이 흘렀습니다. 화자는 "시간을 따라갔으나" 결국 "그곳에 당도하지 못하였습니다". 그렇게 "침묵과 함께 놓아두고 죽은 시간"은, "간곡하게 나이기를 바랐던 사랑"은 "인간의 일"이었고... "그 사랑이 죽어서도 나무인 것"은 "시간들의 일"이었다고 자평합니다.

이 시는 사실 기억과 회상, 그리고 절망과 그리움에 관한 독백에 더 가깝다고 여겨집니다. 반면에 실제로 현실계에서는 어떤 일들이 주로 발생하는가? 그리고, 그 절망과 그리움의 감정들을 더 한층 배가시키는 현재 시점에서의 상황들은 과연 어떤 것들이겠는가? 따위의 질문들을 스스로한테 해봅니다. 제일 먼저 떠오른 게 바로 "가파른 미래"입니다. 도무지 알 수 없는 내일의 일들, 도무지 자신이 없는 현재의 처지와 상태 등에 관한 심상일 텐데... "사랑이 죽어서도 나무인 것"처럼 이 알 수 없고 자신도 없을 현재의 처지와 상태 역시 결국 나중에 죽어서도 나무가 될 것 같다는 생각이 듭니다. 일맥상통하는 부분입니다.

그것은 어쩌면 시간, 다소 억울해 할만한 일이라도 또는 기쁨으로 충만하거나 슬픔으로 뒤엉킨 세월들 모두 다 결국 시간의 흐름 앞에서는 똑같은 운명이지 않을까 하는 본질적 물음. 그래서 어김없이 흐르는 그 시간이 남겨놓는 유일할만한 '유산'을 우리는 어쩌면 '기억'과 '회상', 즉 추억과 회한으로도 치환해볼 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이 시에서는 그게 곧 "나무"요, 그게 곧 "나"로 그저 숨김없이 드러날 뿐인 것처럼요.

아무 말없이 흐르고 있는 시간, 모든 인연들을 그 '가파른 미래'로 내몰기만 하는 이 잔혹한 시간들 앞에서 시인이 말한 "나무"처럼 말라죽거나, 또는 "나"처럼 근근히 이 삶을 버텨내야 할 것만 같은 생각이 먼저 들어 이 시에서 눈을 떼지 못하는 것 같기도 합니다.

...