[베껴쓰고 다시읽기] 문예지들이 더 강세? 그렇다면, 신춘문예의 향후 해법과 전망은? (이제니, 페루) :

신춘문예, D-52.

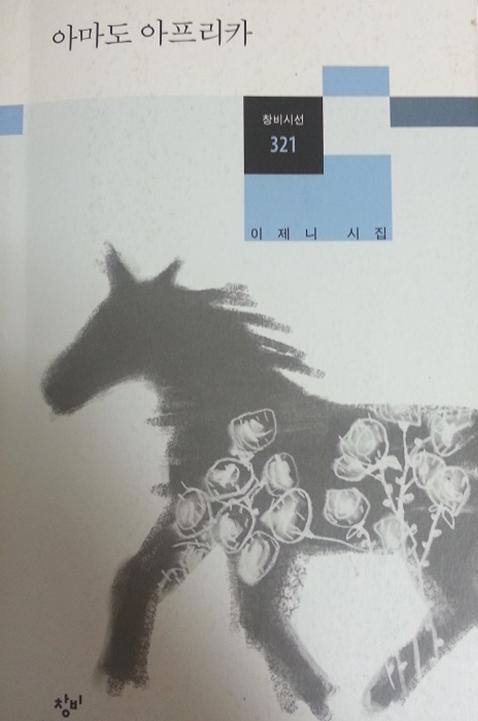

현 주류 (소위 ‘메이저’ 시집들을 출간하고 있으며, 각종 공모전 심사 및 주요대학 강단에 서있는 이들) 중에서 어쩌면 유일한 신춘문예 출신은 이제니 시인일 것 같군요… 박준, 황인찬, 안희연, 오은 등등이 모두 신춘문예를 아예 거치지 않고 각기 다른 문예지들을 통해 등단했었기 때문인데, 확연히 달라진 시단의 풍경을 대변하기도 하는 대목예요.

따라서 이는 향후 주요 신춘문예 심사를 여전한 관록에 기댄 채 안도현, 문태준, 송경동 등이 맡겠느냐 아니면 다른 문예지들처럼 ‘미래파’ 성격에 훨씬 더 우호적인 이들이 도맡느냐에 따라 그 당선작의 향배도 크게 엇갈릴 수 있을만한 부분이기에 따로 언급해두려는 거고요. (올 한햇동안 문학과사회, 현대문학, 창비 등에서의 주요 심사경위들을 살펴보면 분명히 막연한 “잘쓰면 그만”이라는 지침과도 같을 표현이 갖는 상대적 굴곡에 대해서도 시사점과 고민거리를 함께 제공해준다고 봅니다. 단적으로 말해, 어떤 문예지에선 극찬과 당선을 갖는 작품도 어떤 문예지에선 아예 본심조차 오르지 못할 수 있는 경우들이거든요.)

신춘문예 역대 당선작들 중에도 이런 ‘경향’을 갖는 부분이 있다면? 전적으로 아니라고 보긴 어렵더라도 아예 이들을 싸잡아 “요즘 시들이 이렇다”고까지 말할 부분도 결코 아닐 것 같습니다. 주요한 ‘패턴’이 설령 발견된다 해도 또 다음 신춘문예에서는 그게 곧 ‘치트키’로 작용하진 않아서예요. 차라리 ‘과유불급’이 더 적절한 평가이어야 맞겠습니다.

새벽 다섯시인데도 아직 컴컴합니다. 연휴 마지막 날, 한글날이죠? 오늘 하루도 의미있고 소중히 보내시기 바랍니다. ;

페루

- 이제니

빨강 초록 보라 분홍 파랑 검정 한 줄 띄우고 다홍 청록 주황 보라. 모두가 양을 가지고 있는 건 아니다. 양은 없을 때만 있다. 양은 어떻게 웁니까. 메에 메에. 울음소리는 언제나 어리둥절하다. 머리를 두 줄로 가지런히 땋을 때마다 고산지대의 좁고 긴 들판이 떠오른다. 고산증. 희박한 공기. 깨어진 거울처럼 빛나는 라마의 두 눈. 나는 가만히 앉아서도 여행을 한다. 내 인식의 페이지는 언네자 나의 경험을 앞지른다. 페루 페루. 라마의 울음소리. 페루라고 입술을 달싹이면 내게 있었을지도 모를 고향이 생각난다. 고향이 생각날 때마다 페루가 떠오르지 않는다는 건 이상한 일이다. 아침마다 언니는 내 머리를 땋아주었지. 머리카락은 땋아도 땋아도 끝이 없었지. 저주는 반복되는 실패에서 피어난다. 적어도 꽃은 아름답다. 적어도 나는 그렇게 생각한다. 간신히 생각하고 간신히 말한다. 하지만 나는 영영 스르로 머리를 땋지는 못할 거야. 당신은 페루 사람입니까. 아니오. 당신은 미국 사람입니까. 아니오. 당신은 한국 사람입니까. 아니오. 한국 사람은 아니지만 한국 사람입니다. 이상할 것도 없지만 역시 이상한 말이다. 히잉 히잉. 말이란 원래 그런 거지. 태초 이전부터 뜨거운 콧김을 내뿜으며 무의미하게 엉겨붙어버린 거지. 자신의 목을 끌어안고 미쳐버린 채로 죽는 거지. 그렇게 이미 죽은 채로 하염없이 미끄러지는 거지. 단 한번도 제대로 말해본 적이 없다는 사실이 안심된다. 우리는 서로가 누구인지 알지 못한다. 말하지 않는 방식으로 말하고 사랑하지 않는 방식으로 사랑한다. 길게 길게 심호흡을 하고 노을이 지면 불을 피우자. 고기를 굽고 죽지 않을 정도로만 술을 마시자. 그렇게 얼마간만 좀 널브러져 있자. 고향에 대해 생각하는 자의 비애는 잠시 접어두자. 페루는 고향이 없는 사람도 갈 수 있다. 스스로 머리를 땋을 수 없는 사람도 갈 수 있다. 양이 없는 사람도 갈 수 있다. 말이 없는 사람도 갈 수 있다. 비행기 없이도 갈 수 있다. 누구든 언제든 아무 의미 없이도 갈 수 있다.

* 2008년 경향신문 신춘문예 당선작