잘 읽혀지 않는 시인들이 있다.

기형도, 또는 이성복 등이 그렇다. 유달리, 마치 니체의 철학책처럼, 외딴 섬과 같은 그 이미지들은 때때로 내게도 생경했거나 아니면 무관심의 대상이었나 보다.

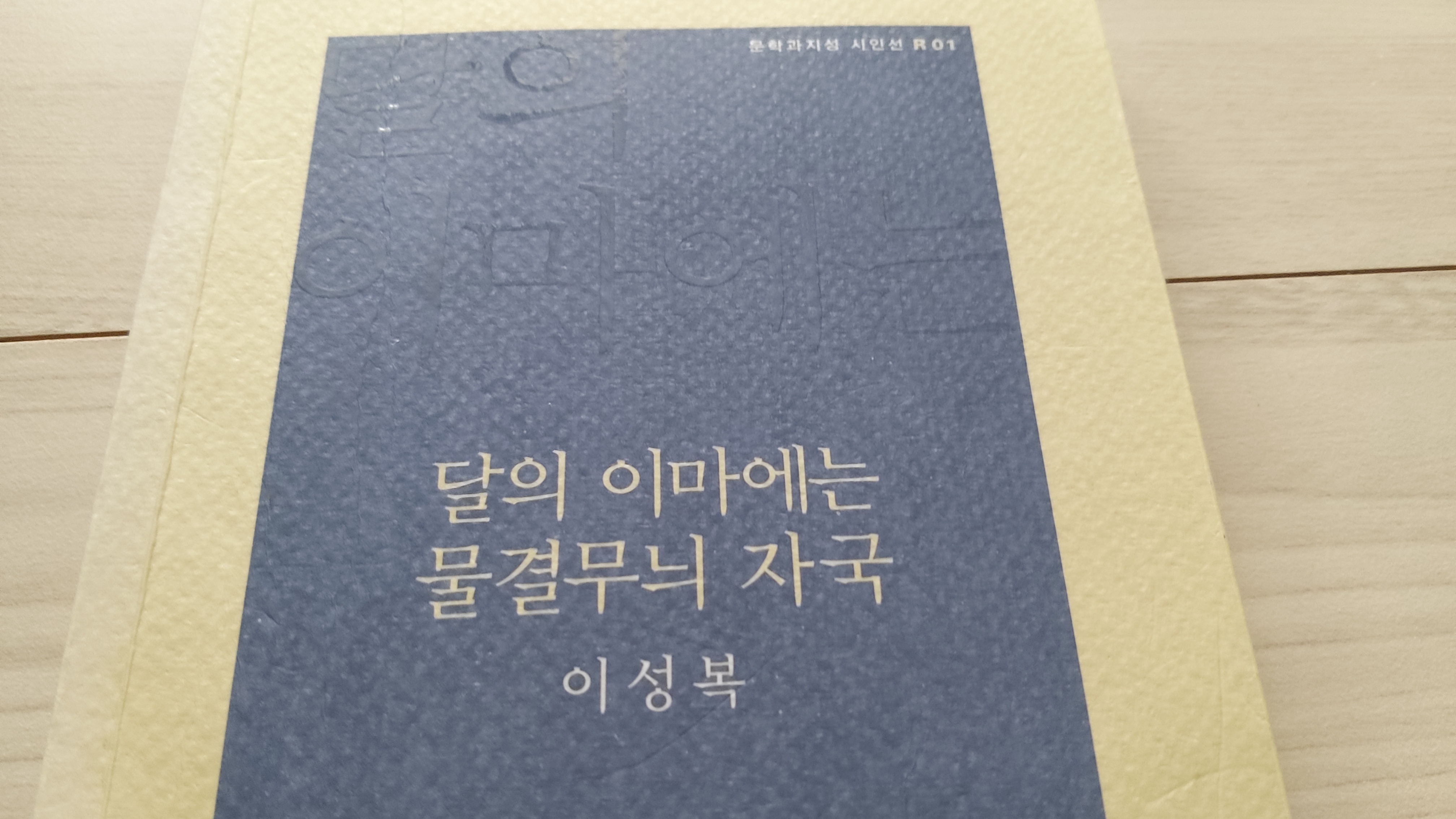

이성복의 철 지난 시집을 오랜만에 꺼내든다.

한국 시단의 프린스와도 같은 존재, 동시대를 살았던 시인들 중에 박노해와 황지우가 있다면 단언컨대 No.3의 자리는 그의 몫만 같았다. 빌보드를 점령하던 시절의 마이클 잭슨과 마돈나가 있었지만 오랜 팬들이 기억하는 아티스트로는 프린스를 빼놓을 수 없는 것과 마찬가지다. 저주받은 천재, 불우한 고독, 심오한 경지 등도 퍽 닮았다.

유독 두드러진 특징을 갖는 이번 시집의 화법은 외국 시의 한구절을 인용해놓곤 이내 세련된 '안티테제'풍의 문장으로 한편의 '아우라'를 형성해놓는 작업이다. 마치 암호를 해독하듯 미로를 헤매는 시인의 족적들을 발견할 수 있다.

다만, 여전히 관심의 크기나 정도에 따라 이는 설법에 익숙한 경전의 수준이거나 또 아니면 그저 '요설'에 그칠 법한 수준의 리스크를 함께 떠안는다. 불행스럽게도 내겐 후자의 쪽이 더 강했다. 참신한 기획과 시도는 좋았지만 정작 시인의 발언들이 피부에 잘 와닿진 못한 까닭이다. <기법>의 문제였을까? 아니다. <생각>의 문제라고 봐야 한다.

하지만, 이건 분명히 내 천학 탓이 더 크겠지.

하물며 이성복이다. 그가 이토록 천착한 스타일에서 정녕 말하고자 한 속깊은 메시지들을 캐치해내지 못한 건 내 무관심이거나 부족한 식견이 그의 경지만큼에 도달하지 못했기 때문일 테니까.

다음을 기약하도록 하자.