낙선작들만으로도 훌륭히 책 한권을 펴냘 수 있는 시대다. 즉, 이제 신춘문예는 더 이상 '등용문' 역할에만 그치지 않고 일종의 '플랫폼'과도 같을 위상으로 재인식할 필요도 생겼다.

이미 황지우가 진작 일갈했던 카피레프트, 또 각종 웹문학과 블로그 및 커뮤니티 등으로 '등단'의 정의 역시 새롭게 자리매김을 한지도 오래다. 문제는 오로지 치열함과 꾸준함 또 진정성일 뿐.

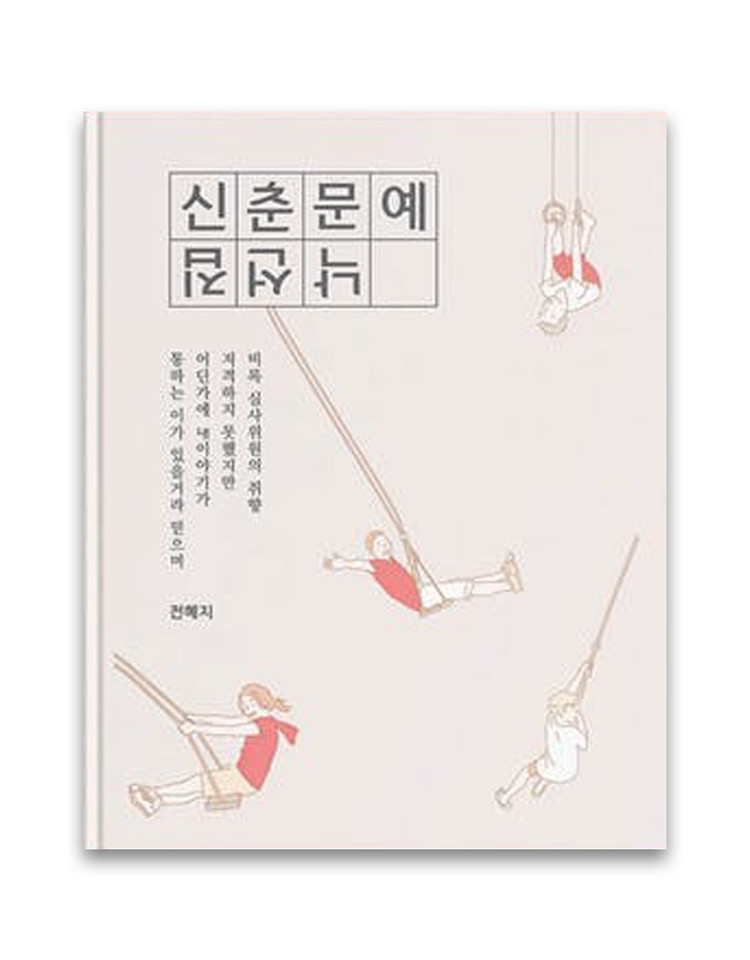

올해부터 해마다 신춘문예를 도전해보고자 한다. 당선만을 목표로 하는 게 아닌, 일종의 '마감'과도 같을 이벤트로 삼고자 한다. 내 어지러운 편집실의 풍경 또한 이로써 새삼 생산적인 긴장을 불어넣을 수 있겠지...

그 첫 시도다.

- 문학회 시절로 치면, 계절마다 마감했던 '동인지'처럼.