裸木

裸木

나무들이 실오라기 하나 걸치지 않고 서서

하늘을 향해 길게 팔을 내뻗고 있다

밤이면 메마른 손 끝에 아름다운 별빛을 받아

드러낸 몸통에서 흙 속에 박은 뿌리까지

그것으로 말끔히 씻어내려는 것이겠지

터진 살갗에 새겨진 고달픈 삶이나

뒤틀린 허리에 배인 구질구질한 나날이야

부끄러울 것도 숨길 것도 없어

한밤에 내려 몸을 덮는 눈 따위

흔들어 시원스레 털어 다시 알몸이 되겠지만

알고 있을까 그들 때로 서로 부둥켜안고

온몸을 떨며 깊은 울음을 터뜨릴 때

멀리서 같이 우는 사람이 있다는 것을

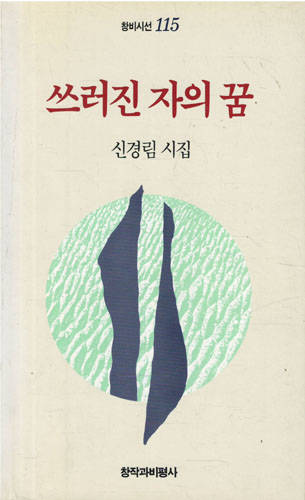

* 신경림, 쓰러진 자의 꿈 (창비, 1993)

:: 메모 ::

작년에 첫 시집을 엮으며 추린 목록들 중 '온몸을 떨며 깊은 울음을 터뜨릴 때 멀리서 듣고 있는 사람이 있다는 것을'이란 제목의 습작이 있었는데, 그 습작을 쓰던 때인 1992년 대선 직후의 정초에 막 세상에 나온 신경림 시인의 신작시 중 한 구절이었던 게 불쑥 생각났습니다.

시인을 또 한 명 떠나보내는 이 심경이 이토록 헛헛한 것은 지난 시절들의 애달픈 추억 때문만도 아니고, 눈앞의 가파른 운명에 대한 속절없는 막막함 탓도 아닌 듯합니다. 피할 수 없는 운명 앞에서 그저 쓸쓸하기만 한 한 가객의 뒷모습이, 그래도 그 지난하고도 남루했을 황톳길이 그토록 아름다웠음을 힘겹게 배우고 있는 어느 순간일 뿐인지도 모르겠습니다. 하루종일을 '슬픔'과 '죽음'을 위한 예술의 책무와 효용에 대해서만 생각하며 지냈습니다. 사랑했으며 사랑하겠습니다. 기억을 늘 잊지 않겠습니다. 영면하소서.

#