오민석, '일터로 가는 아내에게' : 33년의 추억, 33년의 궤적... 변함없는 노동의 세월

[베껴쓰고 다시읽기] 33년의 추억, 33년의 궤적... 변함없는 노동의 세월 (오민석) :

일터로 가는 아내에게

어젯밤, 늦은 밤일을 마치고 너는 돌아왔다. 충혈된 눈동자, 휘어진 허리, 꿈도 없이 스러져 잠든 너의 피로가 이 훌륭한 가을 아침에도 가시질 않는구나. 무얼 구하러 일터로 가는 건지, 일할수록의 가난, 오늘따라 몸이 말을 안 듣는다며 대답 없는 깃발을 하염없이 흔드는 너를 두고 내가 무얼 답하랴. 흔들 것 하나 없는 내가― "이곳에선 있이 사는 거도 죄야"라고 말하면 너에게 죄가 될까― 더욱더 흔들린다. 이 땅의 대다수 사람들처럼 너 역시 농민의 자식의, 지식의 자식의 자식의... 자식의... 자식으로 태어나, 마찬가지로 농민의 자식의 자식의 자식의... 노동자의 자식으로 태어난 나와 만나, 수, 수... 세대에 걸친 가난, 수, 수세대에 걸친 이 뒤틀림을 의복으로 걸치고 있다. 이 출신 성분. 이것은 역사이다. 안 즐거운, 안 즐거웠던 노동의 역사. 누구는 아니라지만, 누구는 안 된다지만, 누구는 산 넘어 산, 계란으로 벽치기라지만, 이래서는 정말 안 된다는 생각이 오늘 아침 벽치기로 내 머리를 때린다. 올림픽이 끝난 지 얼마 안 되는 이 가을, 하늘 맑은 대한민국에서 만세, 만세, 길이 잘 잘 보존하고픈 것이 어찌 너와 나 뿐이랴. 그러나 이 땅의 대다수 형제 누이들이 만세, 만세 억겁 시름이었다면, 이 수세기의 역사를 어찌할꼬. 일터로 가는 아내여! 가는 길마다 그리고 오는 길마다 지천에 널려 있는, 숨어 안 보이는 이 악마의 세월을 눈 깨어 보자. 그리고 눈 닫지 말자. 오늘도 안 즐거운 일터로 가서, 꿈도 없이 스러져 돌아올 내 사랑, 아내여!

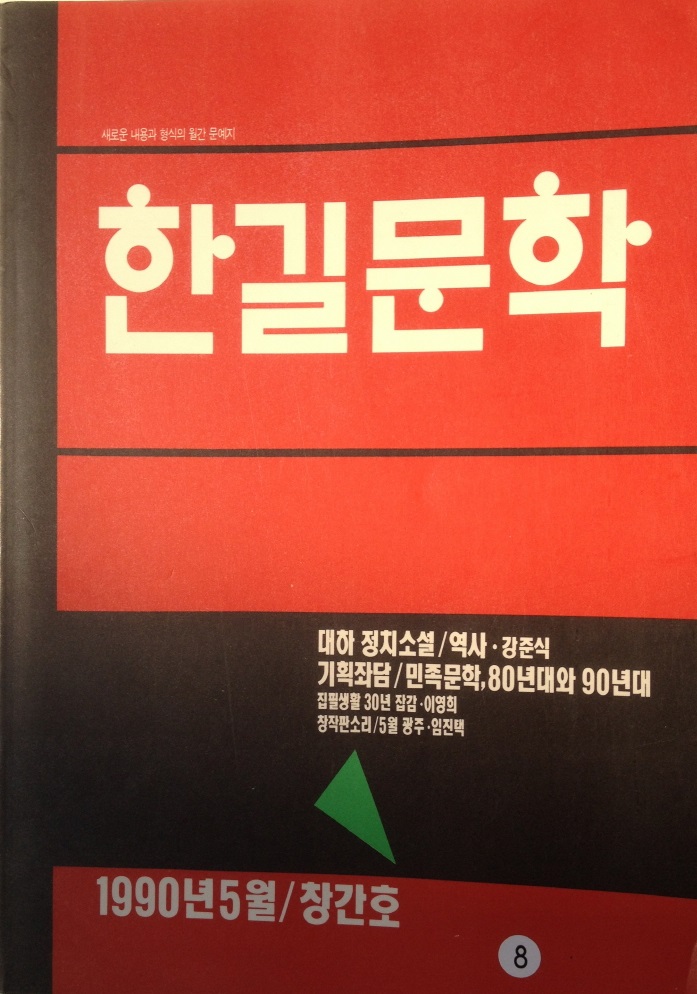

# <한길문학> 신인상 당선작 (1990년 5월, 창간호)

-

한길사에서 1990년에 새롭게 출간된 <한길문학>을 폐간될 때까지 줄곧 구독했던 시절이 있었습니다. 창간기념 신인상 공모에서 당선돼 등단을 한 오민석 시인은 1993년 동아일보 신춘문예를 통해 평론가로도 등단하게 됩니다. (역시 폐간된 <시와 사회>에서 그의 시론을 읽었던 게 기억납니다. 현재는 단국대 교수로 재직 중이기도 하죠.)

요즘의 정서로 치면 살짝 '비합' 같기도 했던 당시의 시절들 속에서는 <실천문학>이 무크의 형태로 발행되기도 하였고, 비로소 복간을 했던 <창작과비평> 그리고 새로운 이름을 달게 된 <문학과사회> 역시 빼놓을 수 없는 추억들인 셈입니다. 역시 비슷한 시절인데, 또 <노동해방문학>에 실린 공지영이라는 신인의 소설 광고 같은 게 더러 기억에 남기도 합니다. (뭐니뭐니해도 '화살' 시 논쟁으로 촉발된 여러 문예지들 간의 활발한 리얼리즘 논쟁이 1990년대 초반의 문단에서는 아무래도 가장 핫하지 않았을까로도 기억하는 편입니다. 이미 사그라든 그 '리얼리즘' 논쟁은 벌써 30년을 훌쩍 넘긴 포스트모더니즘의 시대에도 여전히 유효하면서도 아주 강력한 아젠다 중 하나이지만요.)

오민석의 데뷔작을 굳이 꺼내 읽는 건 이 시가 유일하게 실려 있는 그의 첫 시집이 무려 25년만에야 출간되었던 탓에, 또 그 시집을 구하기도 힘들고 또 누군가가 따로 블로그 같은 데에 이를 올려놓았던 적도 없었기에 정작 이 시를 접한 지 33년만에야 다시 조우하게 되는 기분 또한 영 남달라서입니다.

한 세대가 교체될만한 세월 속에서, 그렇게 흘러온 시간들 속에서 과연 그가 남겨놓은 '노동'의 의미는 어떻게 늙었으며 어떤 의미로 문양을 남겼을까도 잠시 생각해보는 시간입니다. (더러는 '비정규직'이라는, 또는 '긱경제'라는 "최첨단"의 그늘 속에서 동일한 문제를 겪는 한 체제에 관해서도)

-